テキスト:ダニエル・ボツマン氏

「19世紀日本における牛、人間、そして「進歩」」

コメント

三田智子氏(就実大学)

ティモシー・エイモス氏(シンガポール国立大学)

リプライ

ダニエル・ボツマン氏(イェール大学)

日時:2022年12月9日(金)15:00~18:00 Zoom方式利用

ダニエル・ボツマン「19世紀日本における牛、人間、そして「進歩」」を読んで

三田智子

【内容紹介】

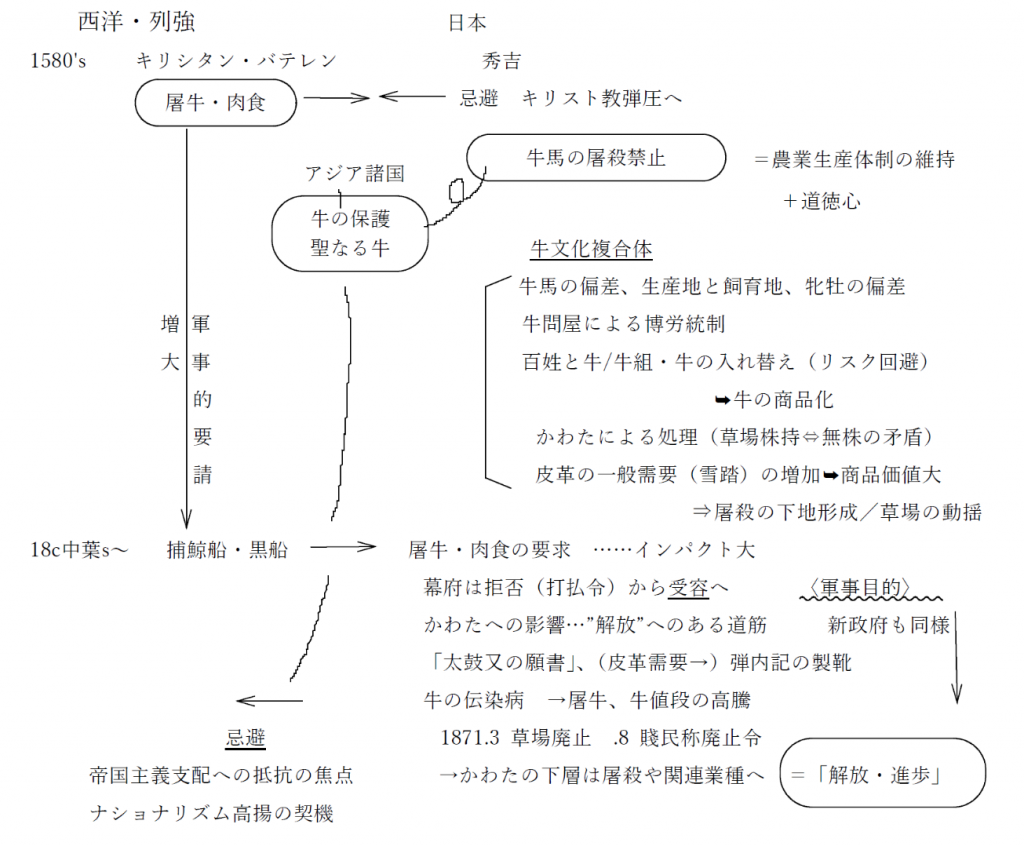

本論文は、19世紀中葉に列強進出を受けた日本が、一度は「牛馬の屠殺・肉食」を拒絶するものの、受容に転じた背景や歴史的な意味を解明するものです。その際に、日本と同様に、農業生産体制維持のために「牛の保護」を慣習としていたインドやミャンマー(両国は屠殺・肉食を受容しない)との対比が強く意識されています。こうした問題の立て方は、一見すると近代化論と同じように見えますが、そうではなく、牛にかかわる労働を担った立場の人びとや、近世の日本における「牛文化複合体」(牛と人間との関わり方、その変化)から論じられていることが大きな特徴です。

「牛文化複合体」の内容は以下のようなものです。江戸時代を通じて、牛は西日本に多く分布しており、さらに西日本の中でも生産地と飼育地が明確に分かれていました。大坂周辺には、生産地である但馬方面から仔牛が兵庫周辺を経由してもたらされ、これを博労が百姓家に斡旋していました。注目されることに、百姓家では牛を数年で買い換え、博労は引き取った牛を別の地域に売却することが一般的でした。地理的な条件などにより、地域によって好まれる牛の雌雄や年齢があったためです。このことは百姓にとって牛は愛情を注ぐ対象ではなく、商品であったことを意味します。一方死んだ牛は、その場所を草場とするかわた村の者で、草場株を持つ者が無償で処理をし、皮革に加工しました。この草場のシステムは、かわた村の者でも無株の場合はその利益を得られません。こうした背景があり、18世紀後期以降に皮革の商品価値が上昇すると、かわたの無株人による屠殺が行われたり、19世紀には一部の百姓によるかわたへの死牛無償引き渡しの拒否などにつながっていきます。

もう一つ大きな要因として、19世紀初頭の日本近海への捕鯨船来航からはじまる列強諸国との関係があげられています。当時の列強諸国では、兵士の強壮な肉体維持を目的として、牛肉・豚肉の消費が拡大していました。驚くべきことに、その量は現代並みであったとのことです。捕鯨船が幕府に要求した物は、薪炭に加えて、食肉がありました。幕府はこれを一度は拒否しますが(異国船打払令)、最終的に明治政府は「屠殺・肉食」を受容します。その背景には、強力な軍隊を養成するためには、肉食や皮革製品中心の軍装品が必要である、という判断がありました。またこの間に、列強諸国が屠殺・肉食を求めている(外国人達が牛肉を欲している)という情報は、国内に様々な形で影響を及ぼすようになります。それは、たとえば太鼓屋又兵衛による「穢多の称を廃止してほしい」という願書(太鼓又本人の作成ではない可能性あり)や、弾直樹による製靴請負の願書などの形で、かわたに「解放」へのある道筋を一時期指し示しました。

結論は、以下のように整理されています。近世を通じて日本での牛の見方が変化したことに加えて、西洋の列強諸国からの牛肉や皮革への巨大な需要にさらされたことで、日本の概念的枠組みの土台(農業生産体制維持のための屠殺禁止、かわたの社会的位置)が崩れました。そして「解放令」以後も、旧かわた身分の人びとのうち、とくに下層の人びとは、正業(≒農業)に就くことはできず、屠殺場での労働や皮革関連業に押し込められていきます。当然ながら、発展・進歩を基本的な考え方とする近代化論では説明できない結果であり、近代化論の方法的な問題が指摘されています。さらに、日本とインドの対応の差異は、支配者層の態度に起因する(日本では、新政府の指導者層が軍事的理由を重視する/インドでは、征服者であるイギリスが植民地支配を安定させるため旧慣を保存)こと、その理由は近代の帝国問題としては共通する、という重要な指摘がされています。

【コメントと質問】

全体を通して、 近代化論のもつ問題点が「牛文化複合体」を提示しながら、大変明確に克服されています。近代化論は、社会構造の多角的な理解が根本的に不足しており、「近代化に成功した日本」という一面的な評価ありきで論が進められてしまいます。この問題点が明確になることと表裏の関係で、「牛文化複合体」という考え方の有効性が示された意義も大変大きいと感じました。つまり、江戸時代の社会における牛のあり方から解明するする(牛と百姓の関係に加え、博労、かわた、草場、皮革需要etc.)ということですが、本論文では個別の事例が全体の枠組みのなかにぴったりと収められています。この点が本当に見事だなと感じるとともに、あるかわた村の研究をコツコツとしている私にとっては(本論文でも言及していただきました)、個別研究の大切さを示していただいたことに勇気づけられました。私の研究対象の村で起こる事例も、本論文で示された流れの中に収まり、より深く理解できる、という発見もありました。

また、牛に注目することで視野に入る問題群の多さや、比較史の可能性を再自覚することもできました。インドの不可触民のあり方に興味はあるものの、私自身の日常はやはり個別研究です。これまでも折々にボツマンさんからは「近代・帝国」問題との関連で興味深い示唆を受けてきましたが、本論文でも「近代・帝国」への対応の問題として、日本と南アジアの対応の差異を整理されているところが非常に鮮やかだなと感じました。なお、今回とくに強く印象に残ったのは、「西洋人の旺盛な食肉への欲求(執念の方が適切?)」です。本文の様々な記述や、アーネスト・サトウが日本の百姓に牛を譲ってくれるよう頼んでは断られる記述などからは、彼らにとって牛肉は単に食べたい・必要だというレベルではなく、もはや必要不可欠な物であったのだなと感じました。肉食依存という方が適切なのかもしれません。列強側における軍事的要請による肉食や皮革需要の増大は、列強側の「牛文化複合体」の提示でもあったように思いました。

質問として、以下の3点をしました。内容とボツマンさんのお返事を簡単にまとめておきます。

①英語圏での全体的な研究動向はどのような感じなのか? とくに近年注目されているというマルコン氏の研究(本草学の日本への移入が、農業の商品化や貨幣経済の普及、ひいては生活様式の変化などをもたらした)について、本文中では非常に慎重に言及されているが、どのようにボツマンさんは捉えているのか?

→マルコン氏は、自分の方法論は近代化論ではない、と述べているが、結局近代化論と同じ結論に至っているという自覚は十分にあるように思う。

②「牛文化複合体」という考え方はどのように南アジア研究のなかで出てきたのか?どのような指摘がなされているのか?

→省略(ボツマンさんのコメントを参照してください)

③幕末の兵庫周辺の状況をどのようにイメージすればよいのか? 兵庫の開港前から糸木(かわた村)では屠殺が広く行われていたと考えればよいのか? 開港後に急激に屠殺が拡大するが、それは老牛なのか?それとも役牛も多く含まれるのか?

→開市以前から、兵庫の辺りには牛がたくさんいたというイメージ(大坂へ上る牛の通過点のため)。開港後の外国人の日記にもそのような記録がある。ただし、開港前にかわた村で屠殺が公然と広く行われていたということはないと思う(こっそり屠殺がなされることもある、というイメージ)。開港後の屠殺牛の種類などについてはよく分からない。

コメント:ダニエル・ボツマン氏の原稿に寄せて

ティモシー・エイモス

まずはじめに、本日のセミナーにコメンテイターとしてご招待くださった佐賀先生と塚田先生、大変にありがとうございます。オンラインとは言え、皆さんとこのような時間が共有できて嬉しいです。

本日のセミナーでは、この章の趣意をごく簡単に要約させていただき、その上で、議論の素材となるべくいくつかの「断想」を私なりに述べさせて頂きたいと考えております。

1.ボツマン論文の内容と意義

まずは、ボツマンさんの章の大まかな趣意を私なりに要約させていただきたいと思います。

ボツマンさんのブック・チャプターは、前近代から近代への移行期と一般的に認識されている時期に、日本での牛と人間の関係がインドなどと比較してなぜ急速に変化を遂げ得たのかという問題を解き明かすことに主な焦点を当てているものだと思います。この章はボツマンさんが以前に書いた未出版の論文の簡潔なタイトルを借りて言えば、なぜ日本の近代化の過程において、牛は「神聖なる牛から神戸牛へ」と急速に変化したのかという課題設定をしているものだと言えると思います。言い換えれば、なぜ日本で牛の社会的立場の変化が起こったのか、そしてその変化の歴史的意義は何なのかという問題について書かれている章ということになります。

ボツマンさんがこの章で示唆するごとく、この歴史的現象は一見して近代化の成功例として片付けられるように見えるかもしれません。しかしボツマンさんがそうしているように、もっと丁寧に、そしてもっと詳細に見れば、現代社会において大規模な食肉産業の「発展」とそれに伴う様々な変化という問題があり、そして現在の環境史などの観点からすれば、はたして牛の社会的立場の変化を成功物語と見なしてよいのかという問題があります。おそらく私たちは近代化論にもっと懐疑的な立場を取らざるを得ないし、もっと別の方法論を探って語るべきだと言えるでしょう。そこで、ボツマンさんはその歴史的変容によって最も影響を受けた人間と非人間と両方の物質的な関係に焦点を当てることで、近代化の物語に、あえて混乱をもたらし、また「進歩」という論理以外の立場から歴史的説明を構築することが可能であることを見せてくれていると思います。

ボツマンさんは、この章でひとつの先行研究としてマーコン氏の著作を取り上げ、しかもマーコン氏が直接触れていない問題を論じています。そうすることで、ボツマンさんは、自らの研究を通して、マーコン氏とは違う解釈の可能性と方向性を提供しているように思います。マーコン氏は近代化論そのものを避けながら、日本が19世紀前後において自然に対する、より合理的な理解と実践を実現できたことを歴史的に解明しようとするアプローチを採っています。しかしボツマンさんが指摘しているように、このようなアプローチでさえ、問題のある仮定と理解を根底にしているという点で注意が必要であり、マーコン氏が用いた大枠をストレートに受け入れることは危険だと言わざるをえないでしょう。やはりマーコン氏のようなアプロ―チは欧米と日本の近代化が似通った状態になるという論理を持つからこそ、西洋をもとにした基準を温存しているという問題性を抱えているのです。

ボツマンさんが提供するアプローチは、日本の牛の歴史を適切な歴史的および社会的文脈に置くことからスタートします。いわば歴史の「現場」にあるものを発見し、そこから問題を丁寧に築き上げていくという考えから出発しているのだと言えます。そうすることによって、明確な地域的特徴と地理的限界も再現的に描写できるし、また当時の政治的および社会的制度によって規定されたダイナミックな近世の「牛の経済」と呼び得るものも発見・再現できます。ボツマンさんがこのアプローチを進めていくにつれて、牛が人間の生産力を増強するだけでなく、変化し複雑化しつつある市場で商品化の対象にもなることが示されます。またこの大枠の下で、さらに市場の需要がある革や肉などの部分が理解されるための、より広い社会関係が見え始めますし、そしてそれらの蓄積と販売を独占するようになる人々やグループにもたらされるリスクと機会の存在まで理解できるようになります。さらに、富の創造とそれに伴う階層化もビビッドになりますし、これらが政治的および社会的構造と慣習の崩壊につながることも見えてきます。

このようなアプローチを採ることによって、ボツマンさんは国内的要素と海外的要素の比重の問題も慎重に取り扱うことが可能です。肉を食べる欧米人が、日本沿岸で19世紀に再出現したことは、多くの点においてすでに進行中の国内の変化を加速する役割を果たし、またその需要を生み出す結果ともなります。大量の肉と革に対する欧米の需要は、ある種の脅迫的な状況を作るものではありましたが、供給側の人々に機会をもたらすものでもありました。とは言え、これらが軍事力の開発と軍事技術の完成が最優先された西洋の帝国主義のもとで行われたことも忘れてはいけないし、またこれらの動物やその部位を生計のために扱っていた人々の生活をも混乱させており、彼らが帝国主義とナショナリズムに直面して形成された新しい経済に順応するにつれて、暴力をも引き起こしました。

この章を読み進めていくと、ボツマンさんが多くの分野の研究に触れていることにまず驚きます。被差別民史、動物史、物の歴史、思想史、帝国の歴史、外交史などのフィールドが章の中で対話させられています。これは確かにボツマンさんの読書の幅広さの証であり、また専門的関心の幅広さを示しています。学者が必要以上に狭い範囲に焦点を当てて大勢の読者を排除したり、または逆に最も薄い実証的根拠から壮大な理論を建てたりするという2つの落とし穴を避けながらも、ボツマンさんは明確な課題を設定し、そして複数のサブフィールドにわたる分析を通じて問題を解き明かそうとしています。これは私にとってこの章の大きな魅力の一つだと思います。また、これらのさまざまな研究分野が交差させられることによって、いくつかの新鮮でしかも重要な視点を提供してくれています。

19 世紀にアジアを横断した西洋船の甲板から、牛や馬の肉をめぐる権利の問題を含む被差別民の歴史を考察することは実に興味深い視点です。あるいは奴隷制に対する国策と動物に対する法令との関連性を探り、異なる文化の接触点は何であるかなどについて考えることも、関心を引き付けるテーマです。また、日本の自然観について近年なされた議論もふまえつつ、近世日本における自然観の発展が、西洋の動物の歴史や被差別民の歴史とも関連することを示した点、しかも、必ずしも西洋の尺度を借りることなく、これらが独自にどの程度、そしてどのように変貌したかを見る視点も刺激的だと言えます。ボツマンさんの今回の仕事は、帝国の歴史というレンズを通してアジアにおける牛などの動物の認識と扱いの行方を追っていくという点でも画期的なものではないでしょうか。

しかし、この章で私が最も感心したのは議論の明快さと説得力です。ボツマンさんは、ご自身が提起した問題を考察するために物質的現実に根ざした具体的なレンズを私たちに提供しています。しかし物質的現実に根ざした具体的な視点を私たちに与えながらも、動物とそれらに対処した人々がどのようなビジョンを生み出し維持したかなど、思考の世界を否定するものでもありません。ボツマンさんが物質的現実として提供する「牛ブロック」や「牛文化複合体」などは、丁寧に築き上げた歴史的現実です。言い換えれば、ボツマンさんは牛、革そして肉の需要と供給のダイナミクスなどを取り扱う複雑な市場を具体的に再構築しています。また、よりグローバルな要求によって、問題の地政学的な配置やそれをめぐる観念が変化していることも明らかにしています。しかしこのダイナミックな構造の中に動物とそれを扱った人々も、場合によっては彼らの思考の世界にも触れながら、しっかりと映し出されています。シンプルに見えて、実は全然そうではないアプローチを提供してくれているのです。

2.ボツマン論文への問い

残りの数分で、今日のセミナーで議論の素材となるように、いくつかの「断想」を私なりに述べさせて頂きたいと思います。

第一に、「牛の文化的複合体」というのは、最初は地理的にその発展が限定されていましたが、最終的にはヨーロッパの帝国主義と市場の拡大の影響を受け、その規模と強度が増大することが章を通して明らかになっているかと思います。こうした過程で作用している可能性のある他のダイナミクスがあるかないか、ボツマンさんにお聞きしてみたいところです。ここで特に私が想定しているのは、モノの消費性向や味覚・嗜好ともつながる地産地消の問題です。肉と皮革 (および牛の部位に由来する他の製品) の需要のあり方は、ボツマンさんがここで語るストーリーにどの程度関与していたと思われるか、お尋ねしたいと思います。

第二に、私は最近、現代インドにおける肉と政治に関する研究書の分析の中で、「牛肉と羊肉(ひつじの肉)を隔てる薄くて疑わしい線引きという興味深いフレーズに出くわしました。この表現は肉食タブーを取り巻く区別の恣意的な性質という重要な問題を提起していると思います。世界中でタブー視されている肉食を考察する私にとって、そこに、どのような政治的原理が働いているのか、そしてその「区別の恣意的な性質」の問題についても考察を要するように思えます。日本においては、政治的または社会的な肉食の区別に関して、牛肉とジビエの肉の違いは何なのかなど、問題になってくるかと思いますが、ボツマンさんはこの点、どうお考えになっているかを伺いたいと思います。

第三に、明治初期は肉食をめぐる言説が過剰に提起された時代だったと思います。肉食に関連して大量の言説が渦巻いており、その多くは本質的に教訓的で道徳的なものであるように思います。シンガポール大の授業で取り扱う事例でもありますが、牛肉を食べることをめぐる医学的言説も、この時期に強く現れます。この過剰または過剰に設定された問題群を、どのように今回の研究枠組みを通じて解明し得るかについてお聞きしたいと思います。

最後に、「肉食いしん坊」帝国主義の文脈の下で成長する市場の切迫性は、説明として私には説得力があるように見えます。しかし、歴史的進歩という概念に対して懐疑的な立場を見せながらも、ボツマンさんの議論には、「市場」という、歴史的発展の一種の普遍主義の原則が依然として内在しているのではないでしょうか。率直に言えば、ある時点で歴史的な終息が必然的にもたらされることを前提とする方法を採るのであれば、「市場」という概念を導入しても、結局のところ、近世を含めて、すべての人々は、経済的に埋め込まれたDNAが求める曲に合わせて踊っているだけの存在であるかのような印象を与えてしまう恐れがあるのではないでしょうか。つまり「市場」に力点を据えた取り組みは、「進歩」史観と同様の目的論的方向性の下で、モダニティを何らかの特権的地位に置く議論になりうるのではないでしょうか。して、もしそうであれば、歴史的経験の特異性――この章に即して言えば、日本とアジアにおける人間と非人間の相互作用――は、単に近代化の準備段階としても機能しているということになるのではないでしょうか。これは私自身の仕事にとっても理論的な難問であり、どのように解決されるか、または解決され得るかについて、常に悩んでいるところで、是非ともボツマンさんのお考えをお聞きしたいと思います。

以上で私のコメントを終わりにします。ご清聴ありがとうございました。

国際学術シンポジウムフォローアップセミナー(第3回)―素朴な感想記―

ダニエル・ボツマン

2022年12月9日、オンラインで開催された第3回国際学術シンポジウムフォローアップセミナーで、拙稿「19世紀日本における牛、人間、そして「進歩」」を取り上げていただき、深く感謝しています。注のところをご覧いただくとすぐわかるように、塚田孝先生をはじめとして、大阪市大(現大阪公大)の研究者と他の日本の研究者の先行研究に頼りながら書いた、いわば「寄生的な」論文です。その中でも八木滋さんの1999年のご著作「天王寺牛問屋と摂河泉播の牛流通」から特に大きなインスピレーションを受けました。当日しばらく研究活動を休んでいる八木さんにまでわざわざ出席していただいて、とても嬉しかったです。なお、コメンテーターのお二人には、拙稿の中身を丁寧に紹介していただき、鋭い指摘と質問をたくさんいただきました。

三田智子さんの全体の(図付き)まとめに感動しました。そして、小生が提示してみた「牛文化複合体」という考え方の有効性を肯定的に認めてくださったことで、ホッとしました!ご本人の研究対象である南王子村の史料(奥田家文書)から発掘された牛と皮革関係の「事例の意味を再確認」できて、「個人的には勇気づけられる」と評価してくださったのですが、勇気づけられるのはやはりお互い様です。

三田さんからは「牛文化複合体」という考え方はどのように南アジア研究の中で出てきたかについての質問もありました。当日にも少し触れたように、Cattle Complex(=「牛文化複合体」)という専門用語が最初に使われたのは、実は南アジア研究ではなく、文化人類学者メルビル・ハースコビッツ(Melville Herskovits(1895-1963))が1926年に発表した東アフリカの研究の中でした。ハースコビッツはその後アフリカ系アメリカ人の文化の先駆的研究でも有名になっていくのですが、東アフリカの研究では、牛所有と社会的地位、身分、そして権力との関係に焦点を当てようとしました。ただ、その後ハースコビッツの研究が東アフリカの植民地支配者の間では悪用されるようになり、俗にCattle Complexというのは、牛を大事にする現地の社会のあり方を馬鹿にして、「不合理的」で「遅れた」性格のイメージを強くするために使われ始めたので、アフリカ研究の専門家は早くからその利用に慎重になっていきました。

そのため、アフリカ研究ではあまり使われなくなったのですが、1960年代からインドを研究対象とするアメリカの文化人類学者がハースコビッツのCattle Complexを改めて導入し始めたのです。拙稿でも引用したマービン・ハリス著“The Cultural Ecology of India’s Sacred Cow”(1966年)がその代表的な例です。いうまでもなく、当時のインドはイギリスの植民地支配から解放されて20年近くも経っていました。そして、脱植民地の波を受けて、ハリスらの世代の研究者の狙いは、やはり植民地時代の「遅れたインド」のイメージと深く結びついていた「聖なる牛」という社会的現象を捉え直すことにあったのです。そこで、インドの「牛文化複合体」に含まれる社会的諸関係を丁寧に分析することによって、当時のインドの農民にとって、牛を保護して大事にするということは決して「不合理」的ではなく、生産の基盤を守るという意味では、ごく当たり前のことであると主張したわけです。インド社会に関してはこの理解でいいかどうかは分かりませんが、Cattle Complexという用語自体のこの歴史からは、やはり牛と人間の関係の意味づけは帝国主義と近代化の問題と密接に結びついていることがよくわかります。

もうすぐシンガポール国立大学からシドニー大学に移られるティモシー・エイモスさんにも大変貴重なコメントをしていただきました。「「肉食いしん坊」帝国主義」(英語はCarniverous Imperialismになるのでしょうか?)というのもなかなか印象深かったのですが、エイモスさんがインド社会のあり方を(少なくとも私よりはずっと!)よく勉強されているわけで、最近の現代インド研究の専門書で読まれた「「牛肉と羊肉(ひつじの 肉)を隔てる薄くて疑わしい線引き」というフレーズの意味もとても大きいように思いました。インドのマクドナルドのハンバーガーは牛肉ではなく、羊肉だというのはよく知られていますが、やはり宗教と政治と資本主義の複雑な絡み合いがその背景にあります。

こう言った現代社会の例からもわかるように、インドのいわゆるCattle Complexや肉食の習慣や態度も、単純化して描くのは間違いで、比較のために取り上げる場合、注意が必要です。インド社会における牛保護運動、(牛)肉食拒否は、イギリス帝国主義への抵抗が一つの要因なのですが、イスラム教徒とヒンズー教徒との対立の問題(=コミュナリズム)やいわゆる「不可触民」とヒンズー教原理主義の問題なども視野に入れる必要があります。いや、これでも不十分でしょう。拙稿の中で紹介した(サバルタン研究の古典的な論文の一つでもある)ギヤン・パンディー論文は、19世紀後半のインドにおける牛保護運動の展開を、地域社会の社会的構造を具体的に分析することによって解明しようとするところに長所があるのですが、そうすると、やはりこういった社会現象は様々な要素が複雑に絡み合って、はじめて起こるのだというのが大変よくわかります。自己批判的に言い換えれば、インド社会とその歴史については、まだまだ勉強が足りないということになるわけです。

これはもちろん日本社会とその歴史に関しても言えることです! 近世における牛をめぐる社会的諸関係については塚田先生、八木さん、三田さん、藤本清二郎さん、石田寛さんの研究からたくさん学ぶことができましたが、それでもまだまだわからない、不透明なことが多く残り、新発見もこれから出てくるに違いないと思います。これは実はフォローアップセミナーの数日後に、東京で吉田伸之先生とお話しする中で改めて痛感させられました。吉田先生が最近読まれた揖斐高氏の著作『江戸漢詩の情景-風雅と日常』(岩波新書、2022年)をプレゼントまでしていただき、特に「牛鍋以前」という最後の章を進められました。早速帰りの飛行機で読んでみると、やはり大変興味深かったのです。

例えば、日本におけるバターの文化は(古代の蘇などは別として)明治以後に始まるというイメージがあったので、木村蒹葭堂が18世紀後半から大坂で「牛酪」(ぎゅうらく)を製造していたことには驚きました。八代将軍吉宗がインドから3頭の白牛を献上された、その時以来、実は江戸幕府も安房国嶺岡の牧場で「白牛酪」を薬として製造していたのです。しかし、揖斐氏の本で一番印象深かったのは、儒者と肉食、特に牛肉食についての指摘でした。氏によると「儒教の祭祀である釈奠(せきてん)の時には、太牢(牛・羊・豚の犠牲)を供え、祭祀の後にはそれらを共食した。牛は儒教の祭祀のお供え物だったこともあって、儒者たちには牛肉に対する禁忌の観念は希薄だった」(233頁)ので、列島社会での牛肉食に対する禁忌の観念が「最高潮に達した」とされる江戸時代でも儒者や儒教と関係の深い支配者(将軍や一部の大名)の間では、牛肉を食べた事例が意 外と多く見られます。

出典:垣魯文『牛店雑談安愚楽鍋』四・五(国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/882305/1/47)

これを読んだときは、なるほど、儒教の影響を受けていた大江卓のような幕末維新期の武士身分のものが牧畜と牛肉食、皮革産業の発達をはやくから積極的に進められたことに、こういうのも背景にあるかもしれないと思いました。そして、上海大学の張智慧さんが12月9日のフォーローアップセミナーで指摘されたことも思い出させました。牛と人間の関係はインドだけではなく、中国や東アジアの他の国との比較も大事ではないかということだったかと思います。中国に関してはフランス人のビンセント・グーサート氏(Vincent Goossaert, L’Interdit du Boeuf en Chine.〔『中国における牛肉禁忌』2005年〕)の研究が前から気になっていて、これから勉強したいと思います。

ところで、朝鮮は肉食に対する禁忌がないという理解は、近世日本の史料(例えば、拙稿で取り上げた「藤岡屋日記」で渡辺村の太鼓屋又右衛門(=又兵衛)が書いたとされた史料)に度々現れます。これをそのまま歴史的事実として受け止めることには当然注意が必要ですが、根拠があるとすれば、これも朝鮮王朝において儒教が主流で、仏教が近世日本と違って疎外されていたことと深く関係する可能性があるように思います。これももちろん大雑把すぎて、あまり意味がないと思われるのかも知れませんが、一種の全体史を目指して、これからはこう言った思想的、宗教的要素の意味も、もっと丁寧に考えていくことができれば、と思っています。

ということで、皆様のおかげで大変実り多いフォーローアップセミナーでした。本当にどうもありがとうございました。