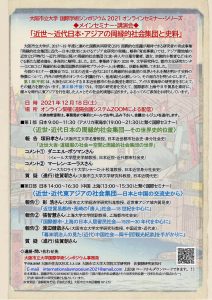

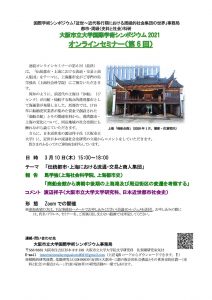

連続オンラインセミナーの第6回(最終)は、「伝統都市・上海における流通・交易と商人集団」をテーマに、上海都市史がご専門の馬学強氏(上海社会科学院)にご報告いただきます。

周知のように、前近代の上海は「沙船」(ジャンク)が出航・帰航する拠点的港湾都市として海運業が発展しました。馬報告では、1715年に船舶売買業者が集めた資金で創設された「商船会館」とその関連史料から、港湾都市・上海の変化について、周辺地域の社会空間にも触れながら論じていただきます。

さらに、日本近世史の渡辺祥子氏(大阪市立大学)に、近世日本の流通社会史研究の立場からコメントをしていただきます。

皆さまのふるってのご参加をお待ちしています。

チラシはこちら(PDF)

- 日 時 3月10日(木) 15:00~18:00

- 内容

- テーマ「伝統都市・上海における流通・交易と商人集団」

- 報告 馬学強(上海社会科学院、上海都市史)

「商船会館から清朝中後期の上海港及び周辺街区の変遷を考察する」 - コメント 渡辺祥子(大阪市立大学文学研究科、日本近世都市社会史)

- 形 態 Zoomでの開催

※参加希望の方は、下記事務局へメールでお申し込みください(会議ID・レジュメを送付)。お申し込みの際には、氏名・アドレス、セミナー名、ご所属(差し支えない範囲で)を明記してください。

連絡・問い合わせ先

大阪市立大学国際学術シンポジウム事務局

〒558-8585大阪市住吉区杉本3-3-138 大阪市立大学大学院文学研究科 佐賀朝研究室気付

E-mail:internationalsymposium2021@gmail.com

※戦略的研究経費、基盤研究(A)20H00030「近世巨大都市・三都の複合的社会構造とその世界史的位置―〈史料と社会〉の視点から―」(代表・塚田孝)の研究活動の一環でもあります。